2023-2024年,俄羅斯連續兩年蟬聯中國汽車出口第一大市場。2024年全年出口量達116萬輛,占中國汽車出口總量的18%以上。

但今年俄羅斯大概率只能在我國出口的海外市場中排名第三,落后于墨西哥和阿聯酋。

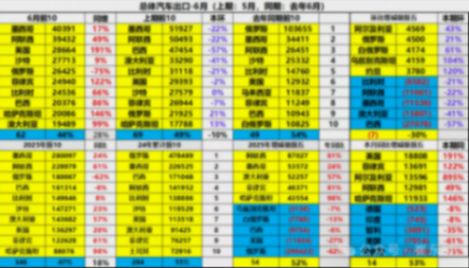

乘聯會秘書長崔東樹的統計顯示,今年上半年我國出口到俄羅斯的累計整車(含新車和二手車及CKD等)為18萬輛,同比下跌62%。上百家中國汽車品牌位于俄羅斯的展廳已經關閉。這意味著,中國品牌在俄羅斯車市遭遇了巨大的挑戰。

這背后,是俄羅斯政策收緊和市場反饋的雙重沖擊。

俄羅斯車市上半年同比下滑26.3%。由于銀行貸款利息上升,消費信心不足,購車需求減弱。同時,盧布貶值導致進口成本上升,部分車型價格上漲,影響銷量。

而在俄羅斯民間,隨著中國汽車的走俏,越來越多的媒體、專家都開始關注中國汽車,中國汽車被暴露出來的問題也越來越多。

比如俄羅斯的汽車媒體就多次抨擊中國汽車的質量與歐美品牌相比有較大差距,特別是在發動機壽命、耐腐蝕性和低溫環境適應性方面仍有不足。而普通用戶則抱怨中國汽車的售后服務拉垮。

市場本身購車需求的減弱,疊加不利的輿論的環境,對中國汽車在俄羅斯的銷量有所影響。

另一方面是俄羅斯對進口車政策的不斷收緊。俄烏沖突之初,俄羅斯希望通過與中國車企合作,促進本地的汽車市場和就業。但是當大量進口車進入俄羅斯市場后,又直接沖擊當地汽車工業的發展。

于是從2023年下半年開始,俄羅斯政府就逐漸收緊有關進口車的政策。

比如2023年8月開始大幅上調所謂的汽車回收報廢費,這項費用是政府向廠家收取的,但最終以漲價的形式轉嫁給了消費者;部分經銷商的品牌不再允許平行進口;亞歐經濟聯盟國家進口的汽車需按俄羅斯要求繳納關稅和增值稅等費用(在其他國家享受到的優惠需補齊);進口汽車回收報廢稅多次上調、進口車關稅上調。

最近又有消息稱,俄羅斯又準備對OTTC(俄羅斯車輛認證)申報提出新的要求:新車認證需要在注冊國家進行法規實驗,不得在非注冊國家地點進行實驗。

一旦政策實施后,在新規下認證周期可能會延長至8-12個月(此前為6-9個月),單車認證的時間和資金成本會急劇增加。這實際上也是希望通過這種手段,迫使中國車企到俄羅斯建廠,將部分研發實驗搬到俄羅斯本土進行。

不過,盡管銷量大幅下滑,中國品牌目前在俄羅斯市場的份額占比仍然在50%以上,在進口車銷量中,中國品牌的占比更是超過80%。即使今年市場份額占比會有所收窄,但俄羅斯仍然是我國汽車出口的重要市場之一。

這意味著,中國汽車不會輕易放棄俄羅斯市場。

第一條路,就是把根扎到俄羅斯本土去,工廠、供應鏈、實驗室,除了核心技術,該搬的都搬過去,既降成本,又合法合規,還能在技術、售后服務等方面盡量適應俄羅斯本土的需求。

比如汽車老早就在俄羅斯建設了圖拉工廠,去年底又租賃了俄羅斯卡盧加州的PSMA Rus工廠,投產了多款車型;吉利在白俄羅斯建設了Belgee(吉利和白俄羅斯的合資品牌)工廠,準備在這里組裝吉利EX5并推向俄羅斯市場銷售;今年4月,江淮汽車宣布在俄羅斯設立合資工廠,計劃投產多款自主品牌卡車;奇瑞也已經租賃俄羅斯本土的工廠,啟動汽車組裝業務。

另外,在哈薩克斯坦阿拉木圖的AMMKZ多品牌生產基地,奇瑞,坦克和等多個自主品牌都會在該工廠投產,借道進入俄羅斯市場。

第二條路是不要再死磕低價,要重視中高端精品路線,改變中國品牌在俄羅斯市場的形象。

中國品牌在俄羅斯市場之所以能夠大行其道,除了俄烏沖突的外部環境外,最重要的就是低價。在俄羅斯市場占比排名靠前的中國品牌如奇瑞、長城,都是靠性價比打天下。

但現在市場和政策環境已經發生變化,既然價格上漲的趨勢難以避免,更應該順勢進一步提升品牌形象和產品質量,加強售后服務體系的建設。

市場競爭如逆水行舟,不進則退。現在壓力給到了每一家還在俄羅斯堅持的中國車企。而且隨著時間推移,日韓、歐美的老對手們,也在醞釀著重新回歸俄羅斯市場,屆時中國汽車品牌將面臨更加激烈的競爭。

早一點倒逼自己做出改變,未來勝出的幾率才會更大。