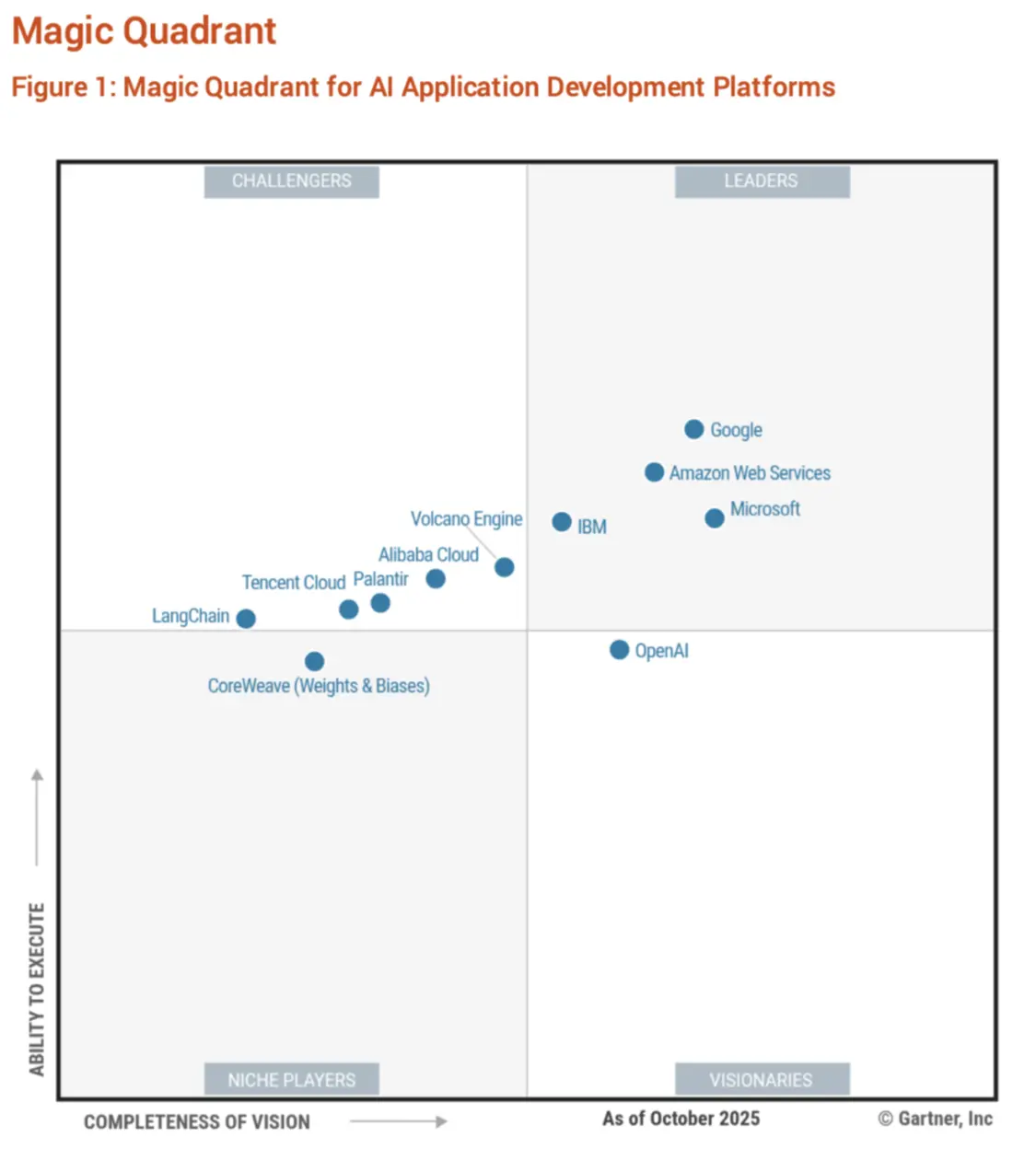

千呼萬喚始出來,Gartner發布了針對AI應用開發平臺的2025年度全球報告,并啟用了「魔力象限」(Magic Quadrant)這么一個經典的分類統計法。

在讀這份報告之前,不妨先對Gartner做些了解,畢竟,這是一家長期入圍標普500的咨詢機構,數十年來行業里耳熟能詳的那些IT概念——ERP、CRM、大數據——都是由它發明出來的。

就連Gartner的美股代碼,都直截了當的設定為「IT」,足見它在業界的江湖地位,以及舉手投足的權威度。

「魔力象限」是Gartner代表性的兩大分析工具之一,另一個是「技術成熟度曲線」,它們共同構成了Gartner判斷企業生態位和產業大趨勢的底層邏輯,你們會在各種報告里看到類似的圖譜。

作為一家「發報告的」公司,Gartner年賺超過60億美金,在全球擁有2萬多名員工,靠的就是這塊金字招牌,非但廠商無法干預排名,連500強集團都會基于Gartner的分析結果來挑選供應商。

而這次的「魔力象限」,終于輪到了AI浪潮里的最核心基建之一:大模型開發平臺。

Gartner解釋了為何要制作這份的理由——使用AI構建軟件已經成為了當代工程師的標配技能,而完善成熟的大模型開發平臺,能在最大程度上解決「術業有專攻」的需求,把AI自然嵌入新的開發流程里。

所以達標的大模型開發平臺——其實都長在原生的AI云上——必須具備六大硬性條件,即對話助手、智能體調用、多模態功能、支持代碼框架、自帶基礎模型、防護欄。

而在完整篩選下來之后,全球總共只有11個平臺能夠滿足要求——像是甲骨文、英偉達、Meta都無法入圍——Gartner將它們放在熟悉的那四個象限里,直觀呈現出了市場格局的明確分布:

△ 圖片來源于火山引擎官網

毫不意外地,全球三大云廠商悉數列為「領導者」象限,兼具長期戰略和短期落地的疊加優勢,加上一向因為「扮豬吃老虎」而被低估的IBM,組合成了AI云的第一陣營。

這是需要客觀承認差距的地方,畢竟去年僅是AWS一家的收入,就超過了中國整個公有云市場的全部產值,就企業級市場的消費規模來說,國產云廠商還有很長一段路要走。

所幸的是。這條路也正開始越走越快、越走越順了。

到了「挑戰者」象限,幾乎就由中國公司占滿了,火山引擎、阿里云、騰訊云三箭齊發,死咬著「領導者」的象限,其中按點位來看,火山引擎幾乎緊挨著象限邊界,是國內云廠商里排名第一的身影。

Gartner對「挑戰者」的定義是,它們具有強大的項目執行能力,能夠躋身成熟市場里的主流供應商,但可能缺乏高價值主張的愿景,如果戰略有所突破,「挑戰者」最有機會轉化為「領導者」。

相比之下,剩下的「遠見者」和「細分者」兩大象限就顯得捉襟見肘了,有點還沒有完成升級的剩余玩家味道,前者只有CoreWeave一家,雖然業績不錯,但從挖礦投機商「撞大運」趕上這波AI大浪、靠著提前囤卡拿到了大筆訂單,但基本沒有更大的想象空間了,只能在存量市場里鞏固優勢。

而OpenAI的上榜本身就已經很意外了,它在基礎模型和消費級應用等領域的成就毋庸置疑,但AI云??只能說在Gartner看來,OpenAI很有自建SaaS的野心,而它那高達1萬億美金的數據中心交易構想,也確實需要云業務作為回報路徑,所以把OpenAI孤零零的放進了「遠見者」象限,并對它實現使命的能力保持有限懷疑。

就這樣,一曲英雄曲,道盡江湖事,靠著橫豎兩條線,Gartner把雖然是云服務行業里的新面孔、增長勢頭卻空前生猛的AI MaaS產業,剖析得干干凈凈,一目了然。

說回國產云廠商的位置,其實火山引擎能夠領跑,某種意義上同時疊加了偶然性和必然性。

偶然性在于,自從2022年末ChatGPT上線創造的大模型周期,實際上給了云廠商一次重新洗牌的機會,作為成立時間最晚的火山引擎,這也恰好提供了去增量市場圖謀發展的門票。

必然性則是,深植技術基因的公司,一定不會錯過技術爆發的機遇,回歸同一起跑線并不能影響賽果,真正重要的,還是得看奔跑的具體表現,只有經歷了市場檢驗,火山引擎的稟賦才被全面發掘出來。

就像Gartner在這份報告里寫的,受訪團隊普遍認為將AI能力「內化」到工程系統里,是最優先的考慮事項,從而推動了一個年增長率超過30%的大模型開發平臺市場出現。

而這類平臺的「好用」與否,取決于上限和下限的組合關系:

上線體現在模型的智能水平和處理效率,太笨的AI,自然無法擔當大任,下限體現在用AI開發出來的應用能不能快速落地,門檻要足夠低,開發者才有用武之地。

于是,豆包大模型家族和火山方舟服務平臺的搭配,直接把火山引擎帶到了這場新型工業革命的風口尖上,在視線范圍內技壓群雄。

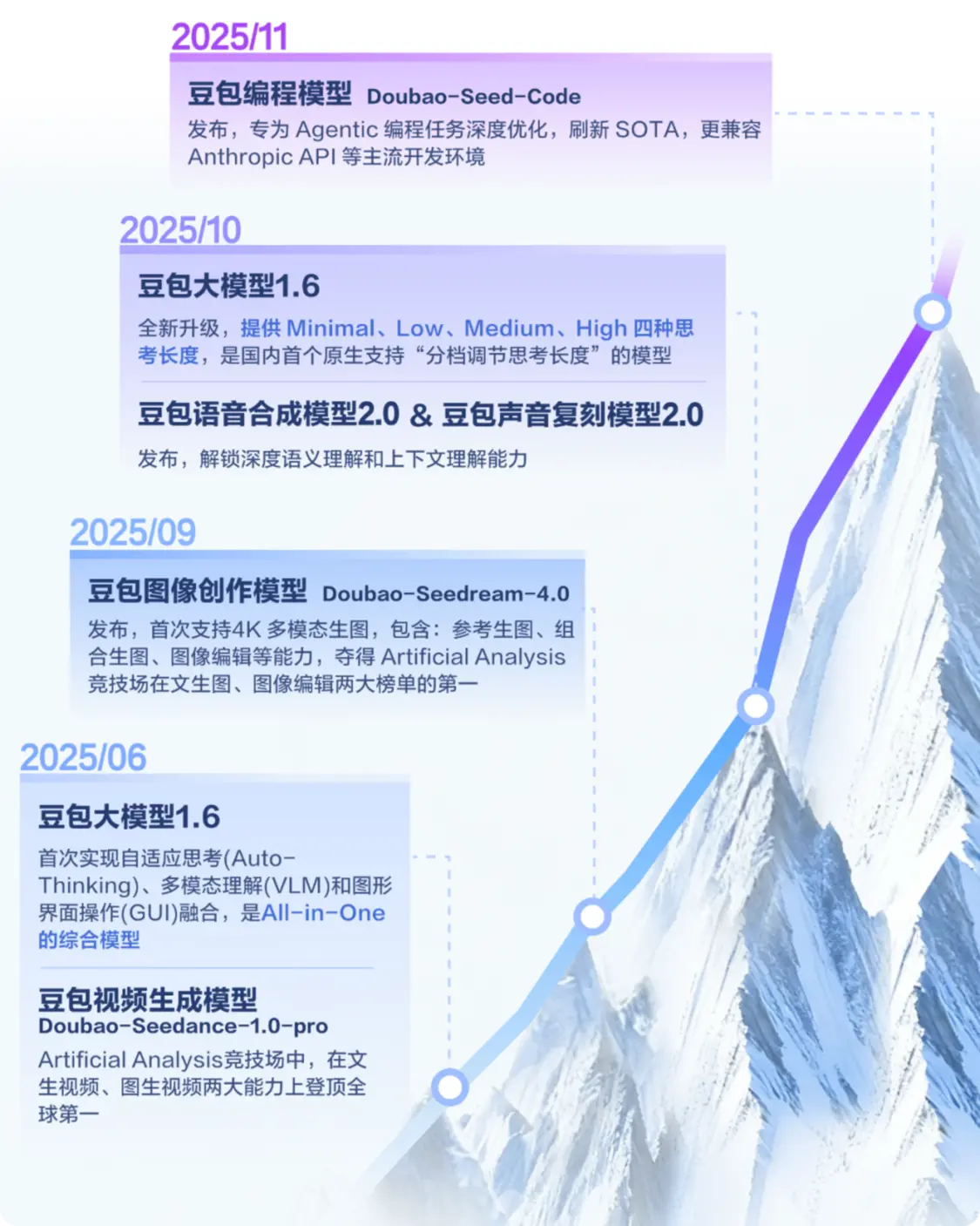

△ 圖注:2025年豆包大模型里程碑事件

豆包的本事可能知道的人更多一些,作為App的它已經是中國排名第一的原生AI產品,而在開發者市場,豆包大模型也是以一己之力把Tokens價格打入「厘時代」的那個角色,并以全模態、全尺寸的滿功率優勢,成為了國內使用量最大、應用場景最豐富的大模型。

在接入豆包大模型之后,火山方舟又提供了最優秀的調用環境,時至今日,AI應用的開發早已不是寫一個對話助手出來就可以了的市場需求,大量的復雜任務、協作鏈路以及Agentic AI化的趨勢,都讓「有好模型」遠遠不夠,「用好模型」才是開發平臺的核心競爭力。

Gartner在設計火山引擎的報告篇章里,特意點出了去年開源的強化學習框架veRL,在短短一年時間里就變成了全球產業界和學術界最受歡迎的技術路線之一,「集成到火山方舟后,支持通過低代碼的工作流來為客戶提供先進的強化學習能力。」

除此之外,火山方舟推出的PromptPilot、Responses API、Viking記憶庫等產品都在為開發者「上強度」,可以最大限度的發揮模型潛能,同時并不需要承擔過高的適應成本。

工欲善其事,必先利其器,事與器都齊全了,才好全力以赴,火山引擎殺出重圍領跑「挑戰者」象限的秘訣,就在這里。

如果說大模型帶領開發者脫離了手搓代碼的過去,那么大模型開發平臺就是在讓開發者送上一個獨立管理整座軟件工廠的未來。

在2025年Gartner的調查統計里,高達73%的受訪團隊表示更愿意把工作環境配置到MaaS平臺而非單一AI工具里,畢竟在一個智能體已經學會自主調用工具、跨系統合作的時代,沒有企業愿意用生產穩定性去賭一個GitHub星標的活躍度。

再者,時至今日的AI開發流程已經已經超出了單個模型所能掌控的范圍,就像OpenAI帶著GPT-5孤零零的坐在「遠見者」象限,正是整個行業最誠實的寫照:

擁有最前沿的模型,不等于擁有企業級交付能力,用戶既要一個外掛的大腦,還要一套能為大腦提供指揮軀體行動支持的神經系統。

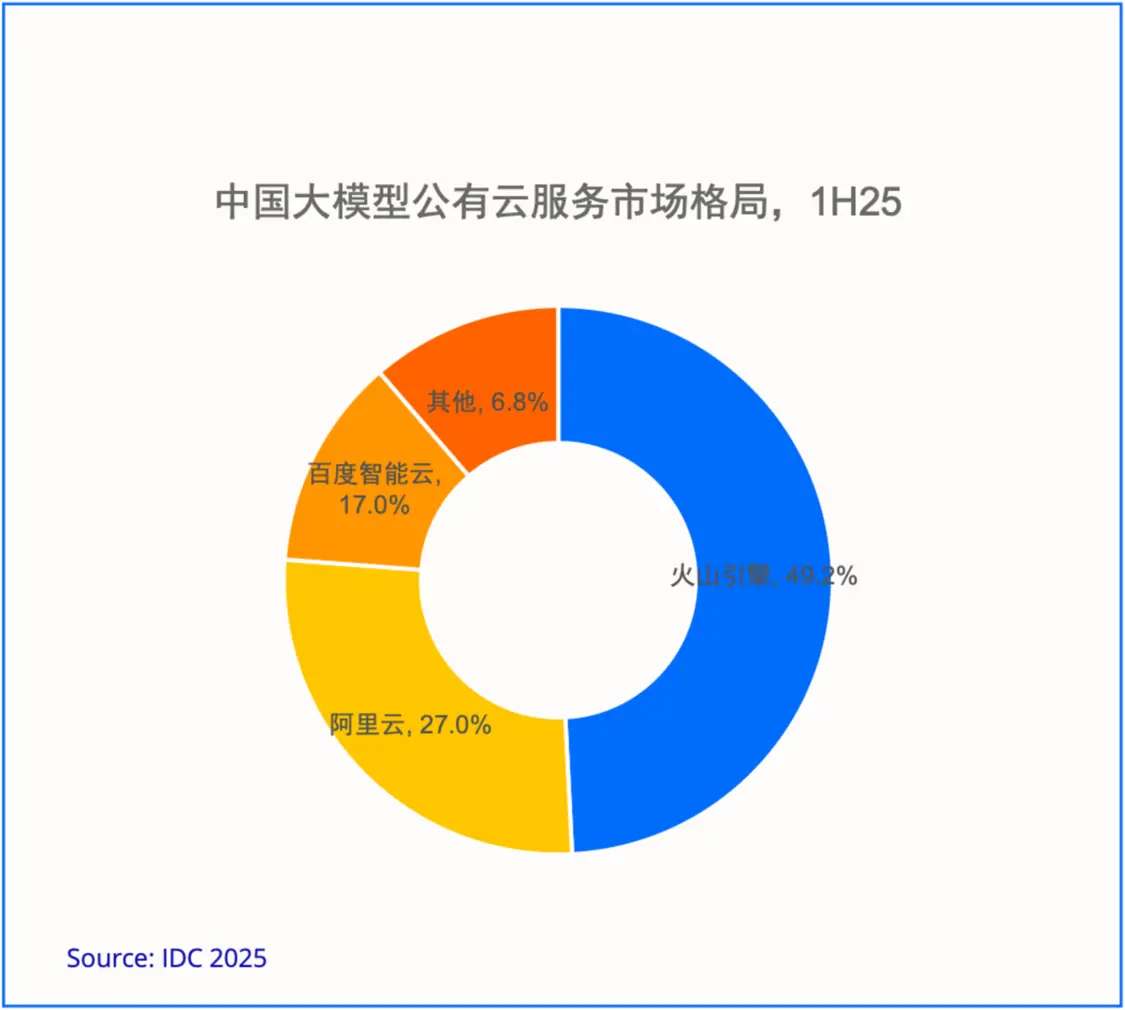

所以火山引擎才會以如此快的速度坐上全球領先、中國第一的交椅,根據IDC的報告顯示,今年上半年,火山引擎占到了中國公有云幾乎一半的市場份額,每兩個Tokens中就有一個是由火山引擎吞吐的。

卡(算力)、錢(采購)、人(客戶)都在流入,還是在今年上半年,中國MaaS市場的同比增速達到421.2%,雖然存在基數較低的影響,但如此猛烈的爆發性,仍然在為AI產品的商業化供給豐沛可見的燃料。

近一年來,MCP和A2A協議的推出標志著大模型行業也提前進入了互聯互通時代,協議的本質是權力的讓渡——供應商必須放棄封閉生態的幻想,承認客戶不會把所有雞蛋放在一個籃子里。

就像Google捐出A2A,表面上是開源精神,實際上是戰略陽謀——當智能體可以跨平臺協作,擁有最豐富工具鏈和操作系統的玩家自然成為事實標準,生態位的競爭先于技術路線的分歧。

在Gartner的預測里,未來的平臺格局還會進一步分化:

「領導者」繼續堆砌全棧能力,用規模換取持續創新;「挑戰者」必須把場景打穿打透,用深度對抗廣度;「遠見者」需要證明商業化能力,把技術領先轉化為市場份額;「細分者」要么被收購,要么在垂直領域活成隱形冠軍。

無論如何,技術的浪潮不會停止,但商業的本質不變:為企業創造可衡量、可持續、可控制的價值,那些能在創新與成本之間找到平衡的玩家,才會是最后的贏家。